从太行到燕山

文 | 帅瑜

人,在自己一生当中所经历的事,当你在若干年后回忆起来,往往是在当时始料未及的。

我做梦也不曾想到在我这一生中,还会到太行山深处生活三个月,又到燕山深处生活三年。在中国的这两座大山里受到三年的磨砺,这难道是命运在冥冥之中早已作好了安排?

那还是在1976年12月,我突然作出决定,我要离开家乡(湖北)谷城、离开我的工作单位——县财政局去当兵。

图为今日的谷城。帅瑜 摄

(本文配图除署名外均为网上图片)

当时,我的同学、同事和亲朋,对我“要去当兵”的决定都不理解,认为我的单位好,工作也好,为什么要去当兵呢?——他们都流露出惋惜的目光。

是啊,1976年9月9日这天,我在经过两年学业后从襄阳地区财贸学校毕业了。当时的一个中专毕业生,还是非常俏的。毕业时,谷城县生怕我们被分配到别的地方而不回谷城了,在毕业那天早早就开去了一辆面包车,把我们男女七个同学一车拉回了谷城,住进当时条件最好的谷城县第一招待所(即今天的县宾馆),三天后就把我分配到了县财政局工作,每月工资29.50元。

参加工作三个月后,一年一度的征兵开始了。

听说招兵,我就找到一位接兵的班长陈国良(浙江东阳人)询问是在哪当兵?他说是在北京,这就使我动了心。当时,我想到自己工作不愁了,又有县财政局这么好的单位,去当兵就是想让自己的人生多一些经历,到大地方走走,开阔自己的眼界,丰富自己的阅历,为自己将来的文学创作打下基础,回来后还能在原单位继续工作,又有什么不好呢?再一个,去北京当兵——北京是我十分向往的首都,过去我只在读书的课本上见过天安门。

陈班长听说我是中专毕业,便喜不自禁地当即就说保证让我去。在我体检时,每一关他都亲自给医生打招呼,我就这样直通直过,很快就把部队的衣服穿上了。

12月25日下午,我穿着崭新的军装、背着绿色军被和黄挂包,由县财政局一位副局长把我送到人武部,我就和其他新兵一起出发了,离开了谷城,离开了家乡——这也是我有生以来第一次出远门要到北京去当兵了。

我们176个青年小伙子一起从谷城火车站坐上闷罐车,过了湖北襄阳后我就不熟了。我看到原野上的一切都感到新鲜和陌生,也不知经过了哪些地方。

就是这种焖罐车。

第二天天亮后,我们乘坐的闷罐车停在轨道上,吐出的水蒸气像白雾一样飘向远方。我们一打听,说是到了邯郸。邯郸,对于车内这些从鄂西北谷城农村出来的又是第一次出远门的青年来说,都不知道是哪里,可我却知道邯郸是属于河北省。我想,现在到了邯郸,那离北京就不远了。

一想到北京,我就想起我辍学后在孤山野洼里放牛时常常胡思乱想的情景。那时,我想过北京,想过天安门,想过在天安门广场升国旗……我问过老牛:“你晓得北京在哪吧?你晓得升国旗是啥样的吧?”可是,老牛只会吃草,却不会说话。

然而,此时到北京,火车应该是直着开继续北上才对,而火车却突然拐弯横着走了,我感到方向不对,可是又没有人能说出要到何处去。只见火车一直向渐渐是山区的农村开去。到了下午四五点钟,我们才在崇山峻岭之中一个没有人的又破又小的站台走出了火车,紧接着就是排成队列背着被包向深山走去。

大约走了个把小时,我们终于到了一个村子,接兵的首长早已把我们分好了班,安排到老百姓家里住了下来。当我向房东打听此处是叫什么地方时,房东说是叫“万谷城”。我一听,简直不能相信自己的耳朵,这不是犯了地名忌嘛?我想到这个地名与我家乡的“谷城”出奇的巧,一字不差,只是多了一个“万”字,顿时感到完了。地名告诉我:即使我走一万里,也没有走出谷城。我想这真是天意啊!后来我才知道,我们是由邯郸经武安县进入涉县的阳邑、木井到达万谷城村的,我们所要待的51264部队新兵2营4连就驻扎在这里。

这是如今的万谷城。周围依然还是高山。

万谷城村,位于如今的河北武安市西北部与涉县接壤的太行山深处,虽属河北管辖,但其地盘却完全插入了山西境界。这里是革命老区,抗日战争时期属太行革命根据地,1937年八路军挺进涉县开辟抗日根据地时,刘伯承、邓小平曾率部在此抗日,八路军一二九师鏖战太行。这里山脉横空,山势巍峨,山峰高耸,山峦起伏,完全是山的世界。

太行山

1976年底时的万谷城村,还是个穷得叮当响的地方,我就要在这里开始为期3个月的新兵训练。

我们到来时,正值北方的冬季。位于青塔水库下面的万谷城村,二面是高山,中间是一条干河沟,一层一层的山坡地光秃秃的,只是零星长有柿子树和花椒棚,好像还长有核桃树。加之冬天,到处都是枯焦焦的,没有一点绿色和生机。山风刮得呜呜地直叫,吹打在脸上仿佛要把我们的鼻子和耳朵割掉似地生疼。新兵训练的3个月正是冬季,在这异常寒冷的太行山区,我们刷牙的水落在地上就成了冰。

我们立即就投入了新兵训练。虽说是部队,可吃的主粮却是红高梁米和小米(即粟谷米),白米饭只能在中午吃一顿;吃的菜是窑藏的大白菜和土豆,肉也只能在中午吃一次。山区的环境和艰苦的条件,对于从小在山区长大的我来说倒是无所谓,只是吃高梁米和小米使我难以忍受。

这是我当新兵时在万谷城村的留影。(作者供图)

我们这些从农村来的小伙子,都是人生第一次当兵,部队的方方面面都不懂,又加之人生地不熟,一个个懵懵懂懂的,常常被连长刘保军(河北保定人)用“光着屁股推碾子——转着圈丢人”这句话作贱我们。

太行山的深夜,一切都是静悄悄的。白天训练了一天的我们,深夜也睡得格外地深沉。突然,“嘟嘟嘟——,嘟嘟嘟——”,这一阵紧似一阵的紧急集合哨声,把我们新兵吓得心惊肉跳。原来,这是为了训练我们,连队在深更半夜里猛吹集合哨搞拉练。

“快打被包!快打被包!”在哨声中,班长也是催得要命。

棉袄棉裤要在一两分钟内穿好,被包要在两三分钟内打好,五分钟内要赶到全连的集合点。有的新兵在慌乱中把裤带丢了,只好提着棉裤跑出来,有的新兵打不好被包,只好夹在腋下集合。

当我们来到集合点,连长刘保军厉声地喝令:“各排请注意,刚才我连接到上级首长指示,有一个苏联特务空降在青塔水库附近要炸毁青塔水库,命令我们在五分钟赶到青塔水库活捉这个特务。谁也不准说话,出发!”于是,在老班长们的带领下,全连新兵立即向青塔水库扑去,迅速消失在深冬的寒夜里。

远处即是现在的青塔水库。当时可没有公路。

地上没有一点灯光,天上也没有半点星光。我们对这里地形都不熟悉,又不准说话,只能在黑夜里背着被包到处乱窜,满坡长着的花椒刺把我们刺得生疼,丈把高的驳岸也是猛跳,有的摔哭了,有的掉队了……待我们到达青塔水库脚下时,东边的天空已经泛白了。我看看战友们,有的脸被野刺划出血了,有的新军装被挂破了,有的鞋子跑掉了,有的被包跑散了……人人都是汗水淋漓,个个都是喘着粗气,活像一支打了败仗刚刚逃出来的鬼子兵。

“嘟嘟嘟——,嘟嘟嘟——”,又是一阵集合哨,大家重新排成队列,连长强忍着笑意,脸上依然挂着一副威严的神色训道:“看看你们这个熊样儿,哪像当兵的,活像一群偷鸡摸狗的国民党逃兵!你们这样的狼狈相,能打胜仗吗?”

“不能!”我们新兵仍然一起吼道。

“不好好训练能行吗?”

“不行!”我们的声音把山上的鸟雀都吓飞起来了。

“向左转,跑步回营房!”连长一声令下,我们又呼啦啦地往回跑。后来,连队再搞紧急拉练,我们都不怕了,知道了没有敌人。

夜里值勤——就是背着没有子弹的枪,在营房前来回巡逻,每人虽然只有两个小时,但这也是让我十分难受。夜里,睡得正香的时候却要爬起来,背着枪独自走出滴水成冰的屋外……

村民住房的外面

在这万簌俱静的深夜里,在这深山沟站岗巡逻,使我最容易想起遥远的此时还不算冷的湖北家乡,想起儿时和青少年的时光,想起家乡所有熟悉的人们,更使我想起母亲教我唱过的儿歌:

“月亮走,我也走,

我给月亮赶牲口,

一赶赶到老鸦口。

进油坊,买香油,

装上满满一壶油。

回到家,日头出,

我和牲口累得白沫流。”

当时,我心中常想一个问题,那就是接兵的为什么要骗人呢?既然不是在北京当兵,为何要说是在北京呢?

虽然条件艰苦,虽然没有在北京,虽然不尽人意,但既然来到部队,也就要安心干好,绝不能给在家的父母丢人,也不能给自己丢脸。

1977年2月18日,是农历新年,这也是我们离开父母到部队过的第一个春节。新兵连给我们每人发了一斤半面包饺子,大家各显其能,赶皮的赶皮,剁馅的剁馅,能在房东家借砧板的就在房东家里借,借不到的就在石板上铺尼龙膜赶皮,各班按先来后到排着队煮饺子,全连都忙得不亦乐乎,过了一个热热闹闹的大年三十中午。

我有生以来第一次吃北方式的饺子——就像一坨面疙瘩一样。吃完饺子,今天就不再吃饭了。这不像在我老家一天吃三顿饭,这儿星期天节假日一天只吃两顿饭。吃罢饺子后也就无所事事了,这时我又想念起父亲和母亲、姐姐和妹妹弟弟们……

新兵连只是个过渡单位,我日盼夜想要去老连队。老连队,那才是我今后要待的地方。

1977年3月底,此时要是在我老家谷城,河柳已经泛绿了,人们已经嗅到春天的气息。可是在河北,春的信息却是遥遥无期,到处都是冰天雪地,一派枯冷。

30日,我们谷城兵背着衣被又坐上了闷罐车,经邯郸、石家庄、保定、北京(没下车)、密云、兴隆、上板城、承德,一路来到燕山深处的承德地区平泉县小寺沟火车站下了车,然后步行到驻守在水泉村的51264部队的二营4个连队,我被分到了9连3排11班。这一天是4月1日

当今的小寺沟火车站外貌

平泉,地处燕山深处的河北省东北部,为辽宁、内蒙、河北三省交界地。小寺沟公社的水泉村更偏远,它与辽宁的凌源接壤。

这里也像涉县一样地寒冷,也是崇山峻岭,也是荒山秃岭。连绵不绝、无边无际的山脉,不知山之头来自何处、也不知山之尾去向何方地横陈在四周。山上大都裸露着,没有土,很少长有人把高的树木。

我就这样从太行山深处来到了燕山深处,从新兵连来到老连队——北京军区后勤部207团2营9连,对外是51264部队54分队,连长宁贺是辽宁人,指导员王树昌是河北徐水人,排长马勇是河北迁安人。我将在这里投入到国防工程施工中,从此开始了正规的三年的艰苦生活。

这是我当时在水泉的留影。背后就是水泉一带的大山。(作者供图)

有时,我和战友们要到十多里外一个叫黑山口的山上炸石头,把炸好的四五十斤、百十斤重的石头搬到车厢内(我们的军车牌号是“甲7”)运回到施工的山洞里。我因力气小,只能把石头挨着我的胸脯才能将石头挺上车厢。有时,我要在河滩上双手握着铁铣猛往铁皮汽车装沙子。有时,我一只手握着铣把,一只手攥着铁铣和木把相接处,低着头一个劲地猛卸山洞灌浆用的细碎的石子(因不是自卸车)。有时,我又在山洞里施工,用锤子打着小钢钎,凿开旧水泥面重新浇灌沥青和水泥沙浆……不管在哪干,全是重体力活,对于我这个身单力薄仅有90斤重的瘦个个来说,都是难以承受的。没离开农村前,虽然也干过农活,但那种干活,还可以自由地直起腰来喘上一口气,而在部队干活是容不得休息的。刚直起腰想喘口气,就被浙江东阳籍的高个子班长立即骂起人来。出门在外,况且又是当兵,谁愿意被谁骂呢?可是干这种活,并不是你“下定决心”和“争气”就能做得到的,那是需要棒身体和真力气。

那时,我是度日如年日夜思归……可我又一想,既然是自己选择的路,即使跪着走也要走下去。事实证明,人生,只有在困境中才能显示其价值,没有在幸福中能体味其意义的。

这是我当时在水泉的留影。(作者供图)

部队驻在大山沟里,环境恶劣,条件艰苦,但我对自己的文学爱好和学习的劲头不减。尽管白天施工也很累,但到了夜晚,只要外面不冷,我就和一同入伍的战友姚大先在寝室门口外面的灯下学习。我写小说,或写诗歌,或写散文,或写些思想火花、或抄歌抄诗抄文章,姚大先则在灯下苦学从家里寄来的数学书,准备将来退伍后好当个民办教师。我俩的这种学习,不是一天两天,也不是半年一年,而是两三年。

在当兵的三年间,我共抄了两本我喜爱的中外歌曲64首,自己学写古诗、现代诗和抄诗共有4大本,还写了不少散文和短篇小说。今天看来,这些“作品”虽然极其丑劣,但在那时施工扛石头一天腰酸背疼的情况下,在那种让人一天也不想待的地方,该是多么的不易啊!

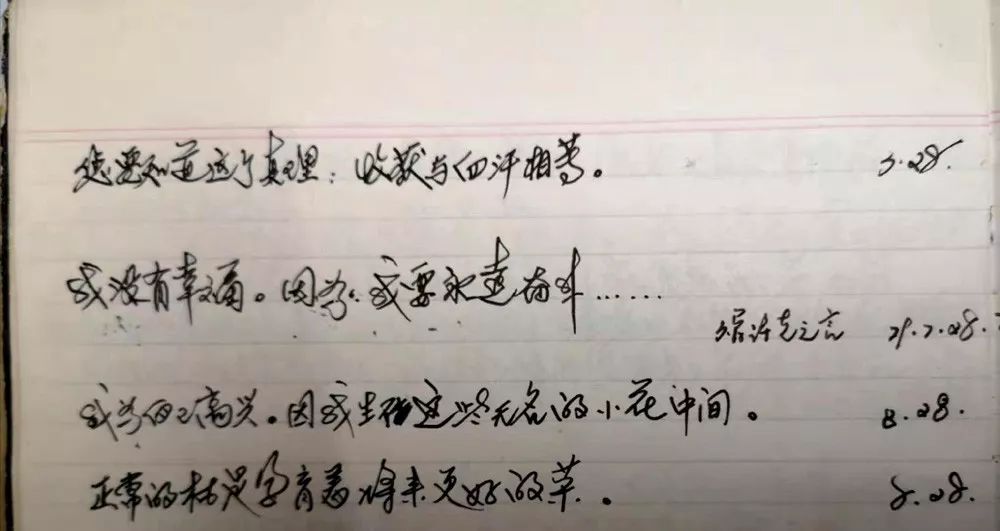

这些都是我当时写下的思想火花。第二行就是我写给刘维党老师的话,他当时的笔名叫谦克。

我在连队喜爱写点东西,连队知道后,每当搞文艺活动时,就安排我创作节目,由江苏籍老战士支广福、山西侯马籍老战士崔铨分别谱曲、导演排练,表演一些节目。由我创作的《佳节怀念老一辈》、《敬爱的周总理》、《新战友之歌》等歌词,由支广福谱曲排成节目,在连、营演出后获得了好评。

虽然施工艰苦,可我仍坚持着自己的业余爱好——文学创作(因我在老家当农民时就写过散文和诗歌;上财校后又学写过中篇小说)。进入1978年,我就利用业余时间开始写起长篇小说《血沃》。

7月间,我就给平泉县文化馆写信,了解当地的文艺创作活动,如有没有刊物可发表作品,平时开展哪些文学创作,部队作者能否参加他们的创作活动等等。8月3日,县文化馆创作组就给我回了信,介绍了一些情况,并鼓励我多写些作品。

当时,全军都在轰轰烈烈地学雷锋。我在连队里,施工中总是拼命干;星期天了,又为连队菜园扯草、施肥、打扫营房卫生、到部队附近的农村帮助农民收割、挖地……我还曾在当地村民种的小米的地里照过一张像呢。这年10月,我随连队指导员王树昌同志一起到太行山涉县木井的团部,出席全团的“三学”(即学雷锋、学硬骨头六连、学航空兵一师)大会。在大会上,我作了学习雷锋的典型发言,并被授予“学雷锋积极分子”光荣称号,为我的连队赢得了荣誉。

这是我在水泉村民的小米地里的留影。(作者供图)

10月中旬,我收到了平泉县文化馆创作组的来信,让我在25日参加县文艺创作座谈会,会期10天。我带着我创作的一些短篇小说和《血沃》初稿,参加了会议。

进入1979年,我仍坚持着业余时间进行文学创作。不久,我就得到了331仓库(即51248部队。我们是施工部队,他们是管理国防设施的部队)政治处刘维党老师的关照,他把我借到331仓库,使我得以离开连队进行全天候的文学创作。

这位就是当时的刘维党老师。他创作的短篇小说《新人恋》,发表在1978年《解放军文艺》第6期上。(作者供图)

当我的《血沃》初稿完成后,即和一同入伍的战友李绪成离开水泉,到承德离宫的一个部队、到北京西山八大处的北京军区文化部、到北京城内赵家楼的北京军区招待所、到天津等地,进行长篇小说《苍天悲歌》(反映捻军题材的)创作之前的资料搜集和创作……

军人出门,要有“军人通行证”,证明你不是擅自脱离部队的。刘维党老师总是热情地为我们创造方便,提供证件,我们有了此证,坐车、吃饭、住宿、出入北京市内的机关,一不检查,二不出一分钱。

这是刘维党老师帮我们开的军人通行证。那时,我们军人出门要开军人通行证,刘维党老师为我们提供了很多方便。有了此证,坐车、吃饭、住宿都不检查,都不出一分钱。(作者供图)

5月16日,我又接到营长的通知,让我赴承德地区参加文学创作会。我在日记中写道:“我收拾了点行李,下午4点乘车去小寺沟火车站。7点22分,我乘上了火车。火车在暮霭中前进,天下着小雨……”

在这次讲习班上,《人民文学》编辑部王扶老师、河北省作家张庆田同志,分别讲授了文学创作课。当月,承德县文化馆主编的《朝阳花》文学杂志,发表了我创作的诗歌《登燕山》。

到了12月底,我突然来到指导员王树昌的办公室,向他提出了我要复员的要求。王指导员顿感突然,停了好长时间才对我说:“小帅,你莫走,明年就解决你的组织问题。”我听到此话,心里还是一热,可我却又迅速地说:“谢谢您的好意,我还是决定复员,回到地方,也还是能解决的。”王指导员见我去意已定,也只好同意了我的要求。

我们这些小伙子在部队时,大都是二十至二十一二岁。我把青春之中的三年美好的年华,奉献给了部队,奉献给了祖国的国防事业。青春的汗水,洒在了国防施工中,也洒在了太行与燕山的深处。

这是现在的小寺沟火车站外景。我就是在这个小站登上火车,从此离开了军营,回到了离别三年的家乡。

1980年1月5日上午,连队宣布了我复员的决定。从这一天起,我就不再属于军人了。

走的那天晚上,我又是在小寺沟火车站登上的火车,从此结束了我的军人生涯,离开了军营,也离开了那巍巍的燕山,即将回到离别三年的家乡,开启我的新的人生之路。

真是应了那句话:“从哪儿来,还回到哪儿去……”

作者简介▼

来源:地名古今

责任编辑:邓植元

编审:魏燕辉